「中小企業大廃業時代」ー かつてはショッキングな表現に過ぎなかったこの言葉が、いまや現実味を帯び始めています。

2025年上半期、人手不足が影響した中小企業の倒産が、前年同時期と比較して17.8%増加し、過去最多を記録しました(東京商工リサーチ調べ)。生産年齢人口の減少、後継者不在、地方からの人材流出──構造的な課題が複雑に絡み合い、企業努力ではどうにもならない“限界”が、全国の中小企業を直撃しています。

一方で、業務の効率化や省力化をうたうSaaSは世の中にあふれ、DXという言葉もすっかり浸透しました。それにもかかわらず、現場は変わらない。ツールはあるのに、活かせない。そんな“ねじれ”が、多くの中小企業に横たわっています。

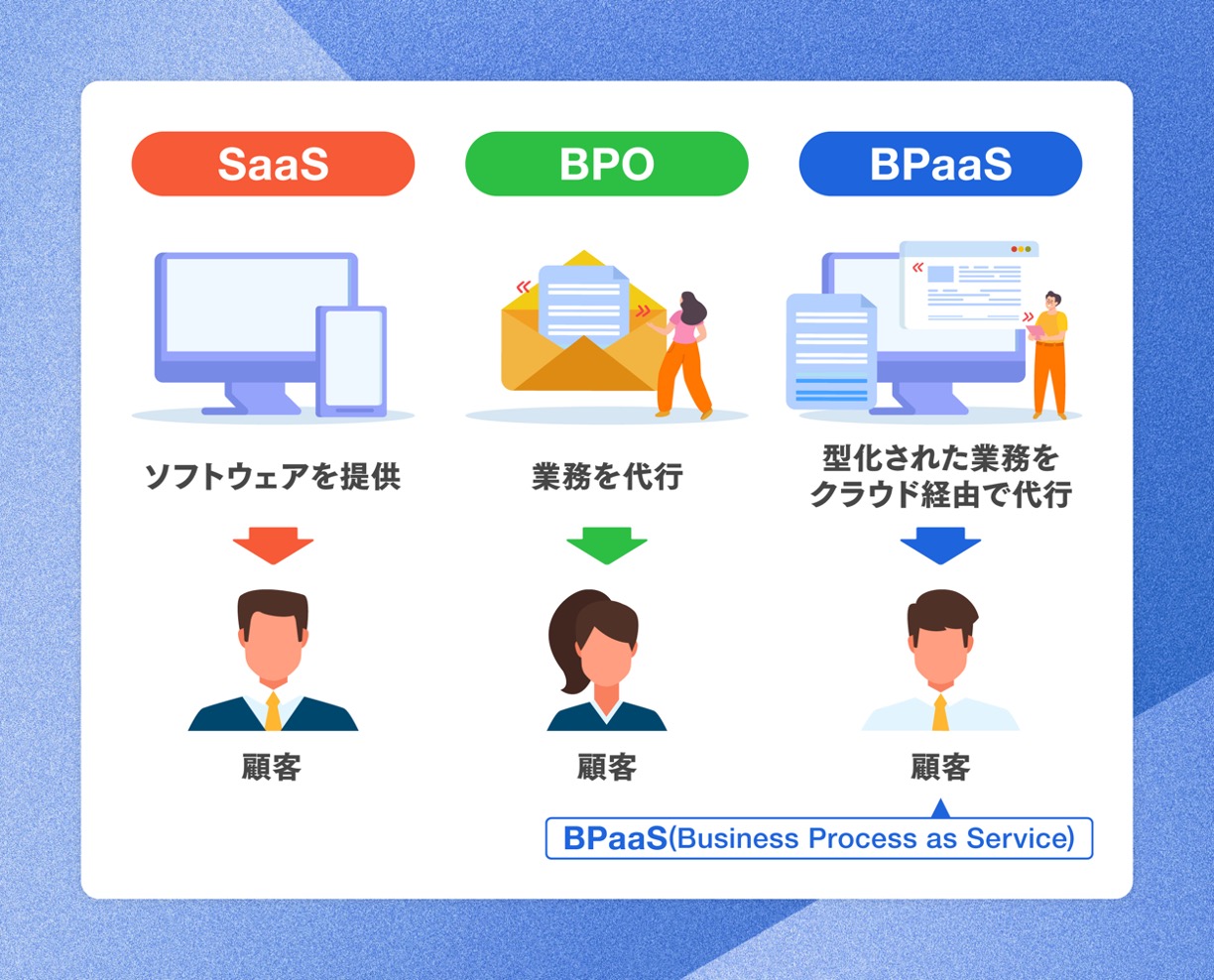

この“ねじれ”を解く鍵として、静かに注目を集め始めているのが「BPaaS(Business Process as a Service)」という聞き慣れない言葉です。SaaSでも、BPOでもない。“業務プロセスそのものを提供するクラウドサービス”という発想が、今こそ中小企業を救うと言われる理由とは──。

中小企業支援の現場に深く入り込んできた、株式会社kubellパートナー代表取締役社長 岡田亮一氏へのインタビューを元に、その理由を紐解きます。

飽和するSaaSと、迷う中小企業

現在、国内外には無数のSaaSが存在し、バックオフィス業務の自動化や効率化を支援する仕組みは、ある意味“飽和状態”にあります。しかし、これだけ多くのツールが揃っているにもかかわらず、中小企業のDXは思うように進んでいません。

株式会社kubellパートナー代表取締役社長 岡田亮一氏は、その背景をこう語ります。

「中小企業には、ITに対してアレルギーのような反応や苦手意識をもつ人も少なくありません。さらにSaaS導入の旗振り役になる人材がなかなかいないのです。」

さらに、海外製のSaaSは「言語が違う」「IDやパスワードの管理が複雑」といった理由で、導入の段階でつまずいてしまうことも珍しくありません。

また、ITの知識がなければ、今や膨大に存在するSaaSの中から自社にぴったりのものを選ぶのも至難の業。特に最近のSaaSは多機能化が進んでおり、それに伴い価格も高くなりがちです。岡田氏は「中小企業にとってはオーバースペックで、費用対効果が見合わない場合もある」と語ります。必要な機能だけを安価に提供するサービスも存在しますが、そもそもそうしたサービスを探し出すこと自体が難しく、結局、最適なものにたどり着けないケースも多いのです。

また、経営者の方々も、自社の課題とDXを結びつけて考える機会が少ないのが現状です。データ管理が甘い、特定の業務がベテラン社員にしかできない(属人化している)といった問題点は認識しているものの、慢性的な人手不足のせいで見過ごされがちで、DXで解決できるとはあまり思われていないようです。中には、過去にDX導入で失敗した経験があったり、知り合いの失敗談を聞いたりして、DXそのものに不安を感じている経営者もいます。

では、なぜDXやSaaS導入は失敗してしまうのでしょうか? 岡田氏は、導入時のセットアップでつまずくことの他に、「運用段階での対応力」も大きな要因だと指摘します。

SaaSは一般的な業務フローに合わせて設計されていることが多く、一度運用に乗ってしまえばスムーズに進むことが多いもの。しかし、岡田氏は「SaaSに従来のやり方をうまく乗せられない場合は、導入が失敗に終わってしまうことがある」と警鐘を鳴らします。これまでのやり方をSaaSにそのまま移行できるケースは少なく、ある程度SaaSの仕様に合わせて業務を変えていく必要がありますが、変化への対応力が低いと、結局SaaSが使われなくなってしまうのです。その結果、DXというSaaSの最大のメリットを享受できない中小企業が多いのが実情です。

BPaaSとは。中小企業こそ活用すべき理由

では、BPaaSとはどのようなものなのでしょうか?

岡田氏によると、「型化されたプロセスと人材を含むオペレーションをクラウド上で購入できるビジネスモデル」とのこと。現在kubellパートナーでは経理や労務、総務、採用、Web制作などの領域でサービス提供が行われています。

一方、BPaaSと比較されることが多いアウトソーシングサービスが従来型のBPO(Business Process Outsourcing)です。

BPOは、基本的に企業のこれまでのやり方をそのまま受け取って、業務を代行します。個別対応が可能なため、特殊な手順がある業務に有効ですが、人件費や初期コストが高くなる傾向にあります。

岡田氏は「中小企業の場合、BPaaSのほうがフィットしやすいサービスだと思う」と語ります。その理由は、中小企業は大企業に比べて業務量が少なく、1顧客あたりの売上が少なくなるため、個別の対応が基本となるBPO企業が仕事を受けにくいという事情があるからです。BPOは業務プロセスを整理したり、内容をインプットしたりする初期コストが大きく、人件費もかさみます。岡田氏は「大企業と同じ業務単価で業務を受けてしまうとBPO企業の採算が合わず、逆にBPO企業が小ロットであることを加味した割高の受注単価を設定してしまうと、中小企業は価格的に導入が難しくなる」と、中小企業にとってのBPO利用の難しさを指摘します。

BPaaSのように、テクノロジーで自動化できる部分を増やすことで、たとえ業務量が少なくても利用しやすい価格でサービスを提供できるため、ビジネスとして成立しやすいのです。今後、BPaaSでAIの活用が進めば、岡田氏は「BPOのように柔軟性の高い対応が安価に提供できる可能性もある」と語ります。

ラーメン屋の店主が、BPaaSを活用する時代の到来

BPaaSの普及は、中小企業、ひいては社会にどのような変化をもたらすのでしょうか。kubellグループは「すべての人に、一歩先の働き方を」というビジョンを掲げており、岡田氏は「BPaaSの普及によって、まさにこのビジョンが実現できるのではないか」と期待を込めます。

「ノンコア業務に使う時間を減らし、多くの方が本来注力すべき業務、自社の強みになりうる業務にフォーカスできる社会に変化していくのではないか」と岡田氏は語ります。

例えば、ラーメン屋の本当の仕事は美味しいラーメンを提供してお客様に喜んでいただくことです。しかし実際には、経理処理や求人対応といったノンコア業務に多くの時間を費やしています。もし、そうした時間を減らせたらどうなるでしょうか? 岡田氏は「ニーズをキャッチした新しいメニューの開発や海外展開も視野に入れられるかもしれません」と具体例を挙げます。

岡田氏は「BPaaSが上手に活用され、こういった働き方が可能になれば、『働く』ということに対する価値観も、より楽しく、創造的な方向に変化してくると感じている」と締めくくります。仕事に対する価値観の変化によって、BPaaSの立ち位置も「DXのためのサービス」から「より良く働くためのサービス」へと変わっていく可能性があるのです。

「大廃業時代」は、BPaaSの力によって「ITが苦手でも、DXできる時代」へと転換するかもしれません。BPaaSは、時代の波に取り残されがちな中小企業のDXを力強く支え、より創造的で前向きな働き方を実現するための、まさに「仕組み」としての可能性を秘めているのです。

中小企業が、いきいきと活躍し続けられる未来――その実現を支えるキープレイヤーとして、BPaaSが静かにその存在感を増しています。